Contravention

Type de radars

Informations

Divertissement

La nouvelle loi d'homicide routier augmente également les sanctions pour la conduite sous alcool et stupéfiants. Une mise en pratique immédiate est demandée aux préfets

Pour lutter contre la violence routière, la France adopte une nouvelle législation. Le constat est alarmant. En 2024, 3 432 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises. Une part significative de ces drames est directement liée à des comportements à risque. En effet, près de 1 250 de ces décès, soit 40% du total, sont survenus dans des accidents impliquant un conducteur positif à l'alcool et/ou aux stupéfiants. Les chiffres démontrent une dangerosité exponentielle. Le risque de causer un accident mortel est multiplié par 18 sous l'emprise de l'alcool et par 34 lorsque l'alcool et les stupéfiants sont combinés.

Face à cette réalité, la loi créant l'homicide routier est entrée en vigueur le 11 juillet 2025. Elle vise à créer un électrochoc en s'attaquant de front aux comportements les plus dangereux. Pour ce faire, son approche à un double objectif. D'abord, punir plus lourdement les responsables par un arsenal pénal renforcé. Ensuite, les écarter de la route plus vite grâce à des mesures administratives systématiques. Une instruction ministérielle transmise aux préfets et aux forces de l'ordre demande une application immédiate et rigoureuse de ces nouvelles directives notamment pour ce qui concerne la consommation d'alcool et de stupéfiants.

La mesure la plus emblématique de la nouvelle loi est sans aucun doute la création des délits d'homicide routier et de blessures routières. Auparavant qualifiés d'homicides et blessures involontaires, ces actes changent de dénomination et de cadre juridique. La loi insère ainsi un nouveau chapitre dans le code pénal dédié à ces infractions. Il est important de noter que les accidents causés par simple imprudence ou négligence, sans autre circonstance aggravante, ne sont pas modifiés par cette loi.

Le délit d'homicide routier est désormais spécifiquement défini. Il s'agit de causer la mort d'autrui sans intention de la donner, en étant le conducteur d'un véhicule, lorsque l'une des dix circonstances aggravantes prévues est caractérisée. Ce délit est sévèrement puni. La peine de base est de sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. De plus, si deux ou plus de ces circonstances sont retenues, les peines sont portées à dix ans de prison et 150 000 € d'amende.

Les blessures routières suivent une logique similaire. Elles sont définies comme le fait de causer une incapacité totale de travail sans intention de nuire, en présence d'au moins une circonstance aggravante. Les peines varient selon la gravité des blessures et vont jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende.

Pour constituer ces nouveaux délits, la loi introduit également cinq nouvelles circonstances aggravantes, ciblant des comportements particulièrement dangereux. Il s'agit de :

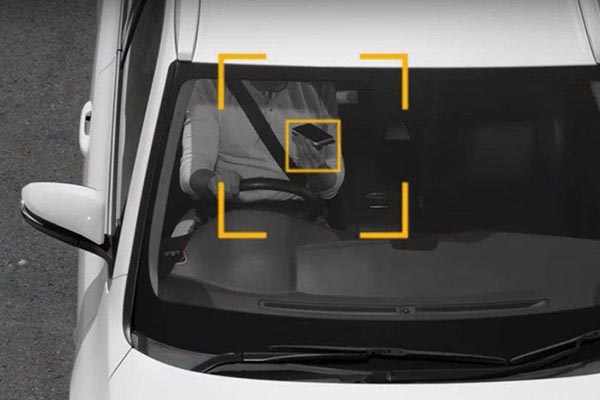

L'usage du téléphone au volant est désormais une circonstance aggravante en cas d'accident de la route

En outre, la loi abaisse le seuil de l'excès de vitesse considéré comme circonstance aggravante, le faisant passer d'un dépassement de 50 km/h à 30 km/h.

Au-delà de la création de l'homicide routier, la loi renforce de manière significative les sanctions pour les infractions existantes, particulièrement celles liées aux conduites addictives.

La conduite sous l'empire d'un état alcoolique (avec un taux supérieur ou égal à 0,80 g/L de sang) ou en état d'ivresse manifeste voit ses peines doublées. Elles passent de deux à trois ans d'emprisonnement et de 4 500 € à 9 000 € d'amende. De même, les peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire sont portées de trois à cinq ans.

La conduite après usage de stupéfiants est logée à la même enseigne. Les sanctions sont désormais de trois ans de prison et 9 000 € d'amende, contre deux ans et 4 500 € auparavant. La durée maximale de la suspension ou de l'annulation du permis passe également à cinq ans. La loi s'attaque aussi spécifiquement au phénomène de la polyconsommation. Un conducteur contrôlé positif à la fois à l'alcool et aux stupéfiants encourt maintenant cinq ans de prison et 15 000 € d'amende, contre trois ans et 9 000 € précédemment. Fait nouveau et majeur, la confiscation du véhicule devient obligatoire dans ce cas, sauf si le juge en décide autrement par une décision spécialement motivée. Ce délit entraîne aussi une perte de 9 points sur le permis de conduire.

Contrôle de l'usage de stupéfiants

Enfin, la loi transforme le grand excès de vitesse (dépassement de 50 km/h ou plus) en délit, même sans récidive. Cette mesure répond à une augmentation inquiétante de ce comportement, qui a presque doublé entre 2019 et 2022. Auparavant simple contravention, il sera désormais puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Il est à noter que l'application de cette mesure est différée à la fin de l'année 2025.

Le troisième pilier de cette nouvelle loi réside dans l'intensification des mesures administratives. L'objectif est d'agir vite et fort pour empêcher la réitération de comportements dangereux. La loi rend ainsi la suspension administrative du permis de conduire systématique dans plusieurs cas. Tout conducteur contrôlé sous l'empire d'un état alcoolique, en état d'ivresse manifeste, après usage de stupéfiants, ou ayant refusé de se soumettre aux vérifications, verra son permis suspendu. L'instruction demande aux préfets de mettre en oeuvre cette mesure dès à présent. Pour les professionnels du transport de personnes, les durées maximales de suspension sont tout simplement doublées, pouvant atteindre 24 mois dans les cas les plus graves.

Une autre mesure phare est la mise en fourrière administrative de plein droit. Elle s'applique immédiatement lorsqu'un conducteur est contrôlé simultanément sous l'empire d'un état alcoolique et avec un dépistage positif aux stupéfiants. Le véhicule est alors immobilisé et mis en fourrière pour une durée de sept jours. Les forces de l'ordre doivent appliquer cette mesure sur-le-champ lors du contrôle. Cette procédure est conçue pour faciliter la future décision judiciaire de confiscation du véhicule.

Mise en fourrière systématique des véhicules utilisés en cas de conduite sous stupéfiants et alcool

Enfin, la loi prévoit un nouveau dispositif de contrôle médical, bien que son application soit suspendue à la publication d'un décret. En cas d'homicide ou de blessures routières, si les forces de l'ordre estiment que l'état de santé du conducteur a pu jouer un rôle, elles pourront exiger un contrôle médical obligatoire dans les 72 heures. En attendant cet examen, le permis du conducteur sera retenu à titre conservatoire. Si le médecin conclut à une inaptitude, le préfet pourra suspendre le permis pour une durée d'un an maximum. Le refus de se soumettre à cet examen constitue un délit passible de deux ans de prison et 4 500 € d'amende. Cette loi marque donc un nouveau tournant pour sécuriser les routes de France alliant répression pénale accrue et mesures administratives immédiates.